中國是世界上數一數二的農業(yè)大國,農業(yè)領域的生產狀況和發(fā)展前景與國民生活水平緊密相關��。隨著中國種植業(yè)產品需求不斷增加�����,傳統(tǒng)的種植手段和經營體系已經無法滿足目前的需求水平����,因此智慧農業(yè)是中國農業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國農業(yè)大致經歷了4個階段����,分別是手工農業(yè)、機械農業(yè)���、生物農業(yè)和智能農業(yè)��。在農業(yè)生產的初級階段�,基于人工技術和機械化水平上的局限��,中國種植業(yè)生產仍然面臨資源的浪費�����,農藥配置不合理��,農作物的產量不高�����,種植技術水平低下等問題�����。而人工智能能夠為上述問題提供有效的解決方案����。

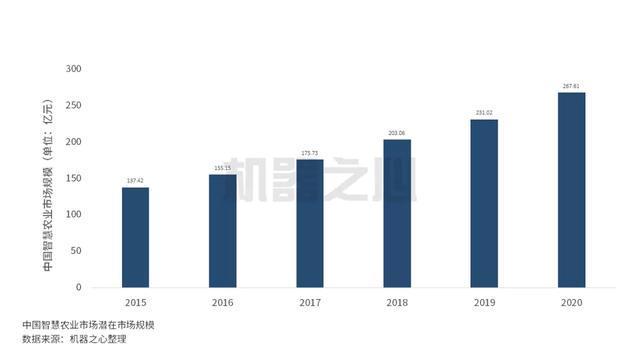

一、中國智慧農業(yè)市場規(guī)模

據預測����,截至2020年�����,中國智慧農業(yè)市場規(guī)模有望達到268億美金���,相較于2015年,規(guī)模增長了近一倍��,年復合增長率高達14.3%����,且未來趨勢穩(wěn)定持續(xù)增長。雖然中國智慧農業(yè)的起步落后�����,但其發(fā)展非常迅速���。處于飛速發(fā)展階段中國智慧農業(yè)���,依仗著國家政策的大力支持以及科研人員的不斷加入,其市場規(guī)模將在農業(yè)智能分析���、農業(yè)決策系統(tǒng)�、農業(yè)機器人、精準作業(yè)四個主要的應用領域不斷擴大��。

二���、中國農業(yè)種植領域的主要技術

物聯(lián)網技術:是指通過物體的聯(lián)網,運用信息傳感設備進行信息共享�����、交換��、通信����,實現(xiàn)遠程控制、智能化識別���、定位���、跟蹤、監(jiān)管等功能來提高整個農業(yè)的效率��,降低成本。利用物聯(lián)網技術能夠有效的實現(xiàn)農業(yè)數據挖掘以及構建農業(yè)生產決策系統(tǒng)����。

自然語言處理:將農業(yè)領域以自由文本、表格���、圖片���、視頻、數據庫等形式存在數據進行結構結化處理�,便于計算機識別。對相關概念進行細化��,語句進行梳理�,并根據不同領域等分類,收入數據庫��,進行智能處理����,建立共享數據大平臺。

信息檢索:借助檢索工具����,運用信息檢索技術為種植者提供所需信息���,它包括信息收集、信息過濾���、信息存取��、信息索引���、信息檢索等環(huán)節(jié)��。用戶可以快速從信息集合中查找出所需要的信息��,提高搜索的準確性以及靈活性�。

計算機視覺:是指利用計算機實現(xiàn)人的視覺功能,感知�����、識別���、判斷不同的農作物�����。應用不同產品的識別��,如雜草識別�����,病蟲害識別����,研發(fā)除草機器人從而構建精準智能除草系統(tǒng),研發(fā)無人機噴射裝置提高病蟲害分辨的準確率��,對農作物進行精準施肥���、灌溉�����、噴藥��,提高效率����,大大減少對環(huán)境的污染,開發(fā)不同類型的機器人準確識別果實與樹葉����,進行采摘,嫁接等���。

機器學習:通過利用現(xiàn)有的農業(yè)大數據體系��,對計算機模型進行訓練�,從而實現(xiàn)對種植業(yè)生產結果�����,以及其資源配置等諸多方面的模擬和預測�。

大數據技術:是指從農業(yè)各個不同方面的數據�����,例如農業(yè)地域數據��、季節(jié)數據�����、周期數據等,快速獲得有價值信息的能力��。通過大數據技術挖掘有效的數據并基于數據以及過往的經驗選擇最優(yōu)決策��。

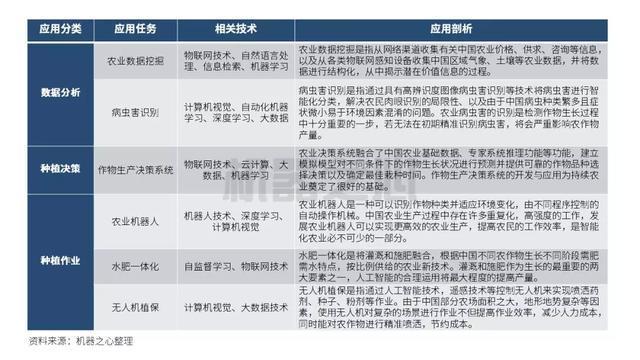

三�����、人工智能在農業(yè)種植領域的應用分布

四����、人工智能在農業(yè)種植領域應用案例簡述

騰訊:騰訊公司組建iGrow團隊利用大數據技術收集環(huán)境數據,搭建出人工智能系統(tǒng)�,將農業(yè)專家的知識和經驗自然地融入系統(tǒng)中,實現(xiàn)AI的有效干預����。智能檢測并分析土壤成分的,選擇適宜種植的作物品種����。通過大數據等技術對農作物市場周期需求進行分析和預測,指導種植品種選擇����。通過深度學習��、云計算��、大數據分析和機器學習來篩選和改良農作物基因����,實現(xiàn)產量以及抗蟲性的提高���。中科院合肥智能機械研究所與安徽省農科院:通過大數據技術���、深度學習技術智能識別自然條件下田間水稻病蟲害圖像,并研發(fā)了水稻病蟲害智能識別與服務系統(tǒng)���。解決了農作物生產環(huán)節(jié)中存在的盲目施藥�����、病蟲害監(jiān)測能力不足等問題�����。并利用計算機視覺技術識別作物品種、病害程度和雜草生長情況��,可實現(xiàn)智能預防及管理,減少經濟損失���。一定程度上減少除草劑和殺蟲劑的使用��,提升農產品安全性�����,減輕環(huán)境影響����。阿里云:ET農業(yè)大腦����,其主要功能模塊包括:大數據,云計算以及人工智能模型構建�����。利用大數據技術搭建共享數據庫��,對種植業(yè)相關數據進行降噪及統(tǒng)一管理����;農業(yè)大腦也為使用者提供多種種植狀態(tài)預測模型����,可以結合數據庫中的數據進行訓練�����,從而生成個性化的生長曲線及產量預測系統(tǒng)�;而云計算則為數據管理和模型訓練提供了計算機計算能力上的保障。大疆:發(fā)布T16植保無人機�,通過計算機視覺收集種植狀態(tài)信息,例如耕作地貌��、種植密度等特征�����,并依據這些信息�����,實現(xiàn)更大區(qū)域上施藥�����、布種的動態(tài)化與個性化����。五、人工智能技術在農業(yè)種植領域局限性

具有人工智能背景人才儲備較低:目前����,由于同時具有數字化以及人工智能背景的人才在智慧種植領域的相對不足,導致人工智能在中國農業(yè)領域中無法進行大規(guī)模的推廣����;

從業(yè)人員應用人工智能技術的意愿不足:由于智能化農業(yè)設備前期研發(fā)以及投資金額大、回收期長��,導致我國許多中小規(guī)模農業(yè)個體戶對于運用智能化農業(yè)設備的渴望不足�����,一定程度上阻礙了人工智能在種植領域的發(fā)展��;

市場集中化導致準入門檻變高:現(xiàn)階段無論是人工智能技術的開發(fā)還是大數據庫的搭建���,都呈現(xiàn)高度的市場集中化�����,大型企業(yè)依仗資金和人才的優(yōu)勢�,不斷提高市場的準入門檻。新生企業(yè)由于其自身技術資金的限制�,很難打開發(fā)展局面。

六�、人工智能技術在農業(yè)種植領域的發(fā)展趨勢

自動化技術在種植中將有更深入的應用:人工智能技術將會廣泛運用在農業(yè)存在的重復工作中,用機器代替勞動力��,對農作物進行精準采摘�、嫁接、分揀等一系列動作��,縮短農民工作時間�����,提高勞動效率�����。

更高效的人才培養(yǎng)途徑:隨著大數據和物聯(lián)網技術等不斷成熟����,信息共享途徑將會更加多樣化,從而降低人才的培養(yǎng)成本��,提高人才輸出效率。

科研產率穩(wěn)定性隨技術發(fā)展提高:人工智能能夠實現(xiàn)更精準的產量預測����,構建更科學的種植流程����,從而提高企業(yè)在種植業(yè)領域里的研究效率,節(jié)省研究成本���,提高科研成果產率的穩(wěn)定性�����。

來源:機器之能